晓“史”·阅“历”·百年|率先响应《八一宣言》

发布时间: 2021-08-18 来源: 上海农工党

率先响应

1935年8月1日,在中华民族生死存亡的紧急关头,中国共产党驻莫斯科代表团根据共产国际“七大”确定的建立反法西斯统一战线的策略,以中国共产党中央委员会和中国苏维埃政府的名义,发表了《为抗日救国告全体同胞书》,即著名的《八一宣言》,呼吁停止内战,一致对外,建立抗日民族统一战线。临委会负责人深受鼓舞,认为“反日反蒋,事有可为”。

在日本的李士豪、何世琨等催促章伯钧速回香港,重振组织参加民族抗日阵线。随后,发表《组织反日阵线提议的宣言》,该宣言率先响应《八一宣言》,公开打出“联共抗日”的旗帜,表达了同共产党合作的诚意。

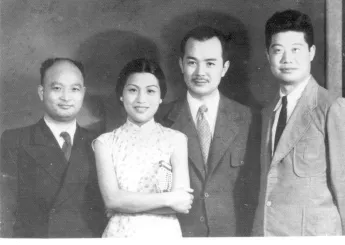

1935年夏季,流亡到日本的农工党部分领导人、干部及所联系的人士,在伊东井子头公园集会,商讨重振组织问题。图为与会者合影,其中有章伯钧(三排右一)、李世豪(二排右一)、何世琨(三排左一)、李伯球(四排左一)、何仲珉(四排左二)、丘锷仑(二排左三)、郭沫若(三排右二)、田中忠夫(日本友人,二排右二)。

表明立场

《宣言》指出:“中国反帝民族革命战争,应自对日宣战始”,因为事实证明“日本帝国主义将不惜以任何手段,在最短期内夺取华北和西北的决心,亦可以断定:倘中国不变为朝鲜第二时,日本帝国主义对中国的吞并行动,决不终止”,“因此,中国的人民目前除了以民族革命战争,回答日本帝国主义者吞并中国的暴行,足以保障华北和西北,收复失地,解放中华民族而外,其他一切的方法,都是自杀的方法”;《宣言》主张“召集人民非常代表大会,由一切真正民众组织和革命的政治团体及革命军人选派代表参加”,成立最高抗战机关,主持对日作战事宜;呼吁“一切革命的党派,在目前民族生死的最后的关头中,应该放弃其宗派的偏见,在反帝反日战争和土地革命两大原则之下,形成巩固的联合战线,组织统一的行动指导机关”。

延伸链接

“福建事变”失败后,农工党负责人黄琪翔等流亡到了德国。图为1936年黄琪翔等在柏林合影。左起:连瑞琦、郭秀仪(黄琪翔夫人)、黄琪翔、谢树英。

“福建事变”失败后,临委会主要领导黄琪翔、章伯钧、彭泽湘、郭冠杰、丘哲等先后抵达香港,与彭泽民会晤,总结事变经过。他们认为在政治总方针上主张实行民主,团结全国,对日抗战,改善人民生活,解决土地问题,是当前正确方向,今后仍须继续进行。关于恢复组织问题,大家认为:当初策略地以“中国革命行动委员会中央干部会”名义宣告解散组织,现在“不承认福建我党解散事”,一致要求恢复组织。1934年2月,经两次会议反复讨论,决定恢复组织,按邓演达的纲领继续战斗。为了缩小目标,分散敌人的注意力,临委会决定分散隐蔽:黄琪翔、谢树英、万灿等西赴德国,章伯钧、郭冠杰、何世琨、李士豪等东渡日本,漆其生、王寄一等回上海,周惠生帆等到北平,李伯球等在广州。党的中心设在香港,由彭泽民、丘哲留守,负责与各方联络。

1934年春季起,流亡到日本东京的章伯钧、李士豪、何世琨、郭冠杰、李伯球、何仲珉、黄农、李健生等十余人编为3个小组,每周集会一次,就国内和国际的政治经济情况交换意见。1935年夏,日本帝国主义继侵占中国东北三省后又向华北发动新的攻势,中国民族危机进一步加深。国民党政府继续推行“攘外必先安内”的政策,并同日本侵略者签订了一系列丧权辱国的协定,残酷压制人民的爱国活动,激起全国人民反蒋抗日浪潮的高涨。章伯钧同李士豪、李伯球、何世琨以及所联系的中外友人郭沫若、田中忠夫等十余人,以避暑为名在伊东井子头公园集会,就如何重振组织、发动反蒋抗日等问题交换意见。大家一致认为,中国的情况很复杂,惟有共产党是革命的主力,但也需要各方面的力量去配合行动,这就是我们要重振组织的目的。集会之后,吸收了一些旅日的进步人士如朱程等加入组织,在伊东办起《解放》杂志。在德国,黄琪翔、连瑞琦、朱江户等积极参加“旅欧华侨抗日联合会德国分会”的爱国活动,黄琪翔因此被捕,经交涉释放。当章伯钧将在日本商议的情况函告黄琪翔时,黄琪翔复信说:“现在从斗争的实际情况来看,共产党是斗争的主力,要革命就必须与红军取得联系,必须同共产党合作。”临委会负责人在重大的根本问题上取得了共识。

整理自中国农工民主党中央研究室编印的《中国农工民主党的历史道路》