王汝刚成为国家级非物质文化遗产“独脚戏、滑稽戏”双项目传承人

发布时间: 2025-03-24 来源: 上海农工党

农工党上海市委原副秘书长、上海独脚戏艺术传承中心(上海市人民滑稽剧团)的著名滑稽表演艺术家、上海市曲艺家协会顾问王汝刚,再添国家级荣誉!

近日,第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人名单(942人)公布,王汝刚继2009年成为国家级非物质文化遗产“独脚戏”项目代表性传承人后,又成功当选“滑稽戏”项目国家级非遗代表性传承人,成为为数不多的国家级“双非遗”传承人之一。

与滑稽戏结缘,一圆童梦

1976,知识青年王汝刚从插队落户的江西农村返沪刚刚一年。初回老家上海的他,被分配到离家不远的上海金属表带厂,经过上海第一人民医院的培训,开始从事医务工作。有一天,看到文化馆曲艺队在招收业余曲艺爱好者参与演出,他兴冲冲地报了名,很快就被录取,参与了滑稽界老前辈笑嘻嘻、绿杨担任艺术指导的《满意不满意》,与张樵侬、范哈哈一同登台表演,被滑稽表演大师杨华生、笑嘻嘻、绿杨三人,看在眼里,喜在心里,喜的是滑稽界后继有人,发现了一棵好苗子。

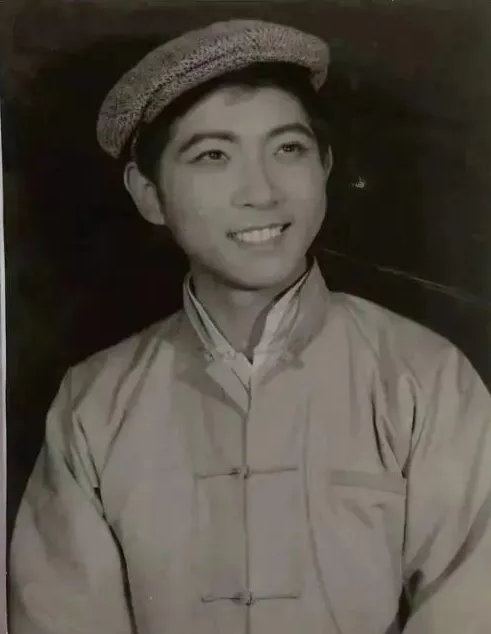

青年王汝刚

能与滑稽大师结缘,是王汝刚人生轨迹的转折点。“当时工厂同意我去演出,工人师傅也跟我开玩笑,说:你和鲁迅先生一样嘛,要弃医从文了,也好,跟病人打交道,总要皱眉头,还是滑稽戏好,经常有得笑。”但是没想到,“弃医从文”的事,在父亲那里却吃了一堑。在王汝刚的父亲看来,家里没有人“吃开口饭”的,反而医务工作稳定又长远。让他没有想到的是,杨华生与笑嘻嘻锲而不舍,抓住这棵好苗子不肯放手。他们亲自来到王汝刚居住的弄堂——无疑又在弄堂里再次引起轰动——目的是为了直接拜访王汝刚的父亲,跟他做做思想工作,希望他能支持儿子加入滑稽剧团。

就这样,两位艺术大师说动了王汝刚的父亲。晚上他下班回到家,父亲平静地说:“今朝两位老师来过了,侬岁数也不小了,有些事情侬就自己做主吧。”王汝刚心里乐开了花:“父亲等于是开绿灯了。回想起来,我真的很感激几位老师给我这个机会。”

小滑稽迎龙年,一炮而红

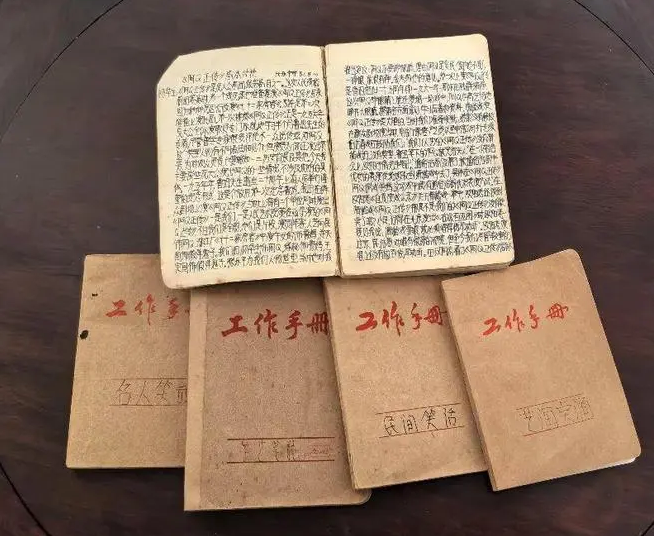

入行十多年,王汝刚抓紧一切机会刻苦学习,他动脑筋打磨作品,记下了一本又一本案头笔记,内中满满都是关于滑稽戏的心得体会。

一本又一本案头笔记

转眼到了1988龙年,这一年的春节,新民晚报社联合上海人民滑稽剧团,主办了名为“小滑稽迎龙年”的大型演出,在美琪大戏院连演两天,面向全社会公开售票,场场座无虚席。其实早在一年前,王汝刚已经因为“王小毛”而声名大噪——1987年的5月,上海人民广播电台推出新奇有趣的《滑稽王小毛》,很快成为全上海市民每晚6点必定蹲在收音机旁等待电波送到的热门节目,一句“啊哟喂,我是滑稽王小毛”就意味着欢乐时光的开启。

滑稽王小毛

此后,王汝刚的演艺事业如同龙腾虎跃,一飞冲天,他相继获得了中国曲艺“牡丹奖”表演奖,中国电视文艺“星光奖”,中国电视剧“飞天奖”,还有上海戏剧“白玉兰奖”主角奖。不仅在滑稽戏舞台大放光彩,佳作迭出,也受邀客串出演了多部影视剧,比如被人惦记至今的《股疯》,还有《股啊股》、《男人的世界》(还兼任副导演)、《考试一家亲》、《红茶坊》……他说,自己只演喜剧,而且只在业余时间客串,他最大的功夫,还是下在滑稽戏舞台上。

《股啊股》剧照

演《复兴之光》的时候,王汝刚饰演的“阿福”需要从十几岁小孩一直演到百岁老人,“老人的形态、声音,靠自己想象是演不好的,我就去养老院拜访百岁老人,观察他们的语气神态,回来用‘形体造型’‘声音造型’的方法加以再现”。

饰演百岁老人阿福

很多成功的角色,都是王汝刚经由这样的交往打磨而成。有一次为了塑造滑稽戏《明媒“争”娶》里一个“关亡”的媒婆形象,他甚至自己跑到浦东去找跳大神的神婆来观察她的一举一动。

《明媒“争”娶》里饰演媒婆

接棒滑稽剧团,一往无前

2000年,上海人民滑稽剧团的老团长退休,接力棒被交到了王汝刚的手里。他接下了这个重担,也提出了自己的要求:“艺术上可以挑担子,而管理上希望琐碎的事情不要太多。”于是他有了自己的常务副团长,“回想起来,当时虽然压力山大,但有两个有利条件还是给了我们很大鼓励,第一是团结——我们剧团演员都非常团结,经常在一起民主协商,大家都很支持我的工作,能够抱成一团;第二是文化市场兴旺,滑稽戏受到观众喜爱、捧场。靠着这两个有利条件,我们放眼长三角,像上山下乡一样,自己到处去寻找演出市场。同事们都笑说我们好像户口不在上海一样,一年最多的时候创下过演出700多场的纪录,等于每天2场”。

《活菩萨》《复兴之光》《明明白白我的心》《新糊涂爹娘》《幸福指数》《今天他休息》《上海的声音》……创作出这些观众喜爱的好戏,王汝刚带领滑稽剧团走出上海,甚至走出长三角,走遍了大半个中国,用票房说话,经受住了市场考验,也实现了他对剧团最朴素的承诺——员工工资绝不打折。最困难的时候,他自己去拉赞助,把拉来的经费(有时多达百万元)都投入了剧团建设。

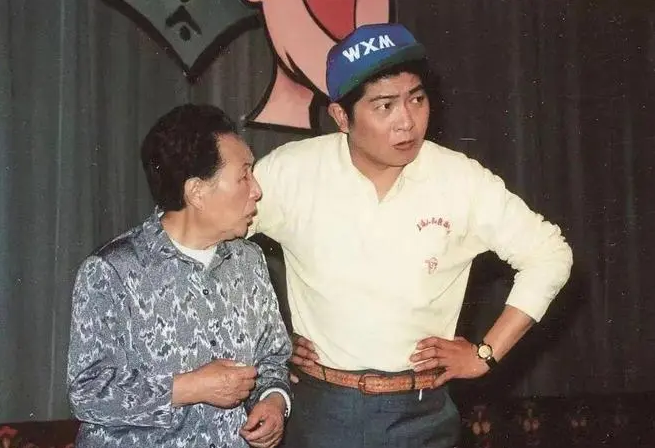

与老搭档李九松

旧版《七十二家房客》饰演“小皮匠”

新版《七十二家房客》饰演“炳根”

2006年,在王汝刚的带领下,上海人民滑稽剧团首次将全本滑稽戏带出国门——《七十二家房客》在日本的东京国立剧场、大阪邮电剧场相继上演,引得异国观众捧腹大笑,场面很是轰动。“以前虽然我们也带过节目去海外十几个国家交流,但是像这样整本大戏出国演出,这是第一次。”王汝刚还记得来捧场的观众中,有在日的中国人,也有日本市民,“日本观众非常热情,他们看完戏之后还会在后台等着演员,和我们打招呼”。为了让日本观众更好地入戏,王汝刚想了很多因地制宜的办法,比如减少语言表达,增加动作成分,发挥滑稽戏短小精悍的特长;再比如邀请了几位日本笑星加盟,让中日喜剧演员的碰撞,更好地挑动观众笑的神经。

沪语文艺,一触即发

坐标上海,影响国际

随着电视剧《繁花》的热播,沪语版更是在上海掀起了一阵“重说上海话”的热潮。王汝刚也深有感触:“沪语文化兴起是非常好的,现在我们的大城市,看起来都差不多,像是水泥森林,而语言却是城市的血液和灵魂,让地方方言活起来,城市会更加‘鲜龙活跳’。上海人有句话叫‘侬发发声音’,只要发声就是好事,不要去挑剔有几个音不够准确,好像有点‘洋泾浜’,上海话本来就没有统一标准,是五方杂处的结果。”

90年代《青年报》曾经写过一篇报道,说“沪语就快消失了”,建议为了保护方言,“应该让王汝刚讲一段上海话,封在易拉罐里,收藏在人民广场当中,过几十年以后挖出来听听看”——俨然是上海话的“时间胶囊”了。幸好,《繁花》向大家证明了,沪语并未消失,沪语热一点就着,一触即发。这方言的基础还在,未来滑稽戏的发展就大有可为。