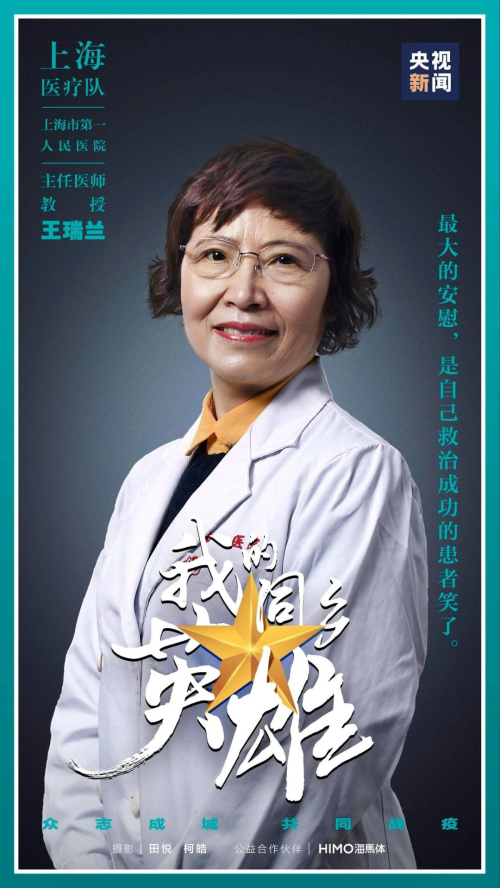

王瑞兰:最大的安慰,是自己救治成功的患者笑了

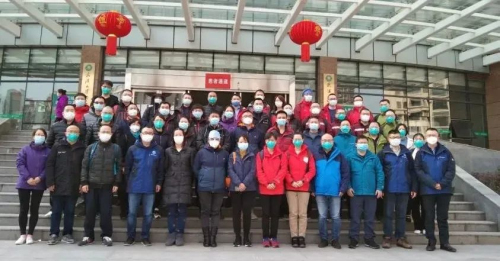

“真的很忙、很累,但为了患者,值得!”到武汉市第三医院一个月,农工党党员、第二批上海支援湖北医疗队成员、上海市第一人民医院急诊危重病科主任王瑞兰这样形容自己的感受。这位沪上重症医学领域专家抵达武汉市第三医院后,根据统一部署,被分入了ICU(重症监护室)医疗组。王瑞兰小组共有12名成员,她担任副组长,也是组里唯一的女医生。“早上六点多起床,七点一刻准时从酒店出发,八点正式上班。进入病房后开始查房,挨个了解病情变化情况……”ICU是战场中的战场,忙是必然的,可说起自己现在每天的工作,电话那头,王瑞兰的声音十分镇定,你只知道,她每个时间段被排满了,但你不知道的是,她到底忙成了什么样!

这条微博,把我们带到了王瑞兰的身边――武汉三院本院呼吸内科医生黄波 2月10日发的这条微博写道:“前几天,都13点40了,李庆云教授、王瑞兰教授还顾不上吃饭,在给我们做医疗指导。我给他们把早已冷却的盒饭热了又热,多次强劝他们吃饭,他们才被迫坐下来扒了几口饭。最让我感动的是,由于时间紧迫,饭还没吃到一半的李庆云教授一边急匆匆赶去开会,一边还不忘回头‘命令’已连夜奋战的王瑞兰教授吃完饭必须马上立刻去休息一下,为革命保重身体!当时我就泪目了。”

王瑞兰与出院重症患者合影,送病人出院是她最开心的时刻

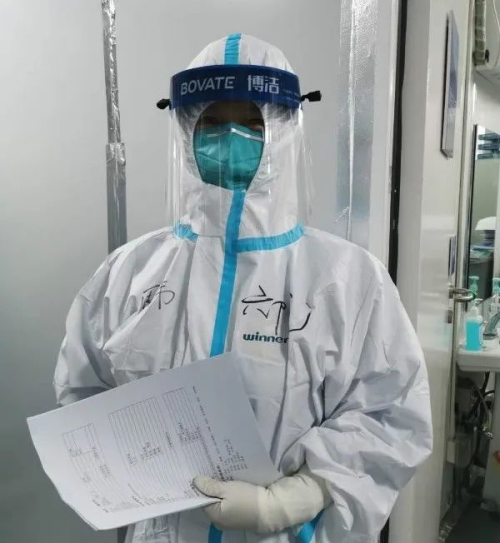

危重病房的人数会不断变化,患者的病情变化往往难以预料,王瑞兰经常要超时工作,常常在病房里一待就是一整天。ICU中没有椅子,医生常常站着工作。“我们也不敢坐,怕把防护服弄坏了。”王瑞兰笑着说。

在武汉三院,市一医院急诊危重病科护士沈燕与王瑞兰并肩作战。“王主任将在上海事事亲力亲为的习惯带来了武汉,不愿放过一个细节,也将越来越多的‘上海经验’融入了武汉病房。”沈燕说,一早查房,王瑞兰会带领监护室医生查看每一位患者,确定诊疗方案,梳理各类医嘱,查体,床边B超,呼吸机参数设置……

有一次,在医院设施仍不是很完善的条件下,王瑞兰决定为一位氧饱和度始终低下的患者施行俯卧位通气治疗。吸痰、固定管路、皮肤保护……物品及患者准备完毕后,在王瑞兰的指挥下,三位医生加三位护士,妥妥地把患者翻到了俯卧位通气的体位,当看到氧饱和度那一栏出现95两个数字时,大家相视而笑,完全忘却了厚重防护服里已全部湿透的衣衫。

王瑞兰身上不止有医生的专业,还有家人的温情。

“王主任很拼,很努力,对我来说就像妈妈一样。”上海市第一人民医院急诊危重病科护士张明明于除夕夜驰援武汉。得知消息,王瑞兰第一时间带着红围巾和苹果前来送行。

“这寓意平安,她让我好好照顾自己。”临行前,王瑞兰告诉他,“别害怕,我已经报名下一批医疗队支援武汉,很快就会来与你汇合!”

去年,王瑞兰荣获“第二届中国最美女医师”称号。家人眼中的王瑞兰,敢闯敢拼,爱啃“硬骨头”。最初得知她将驰援武汉,家人并不感到意外,反而非常淡定,“这种事妈妈肯定会冲在前面的。放心,我们会照顾好自己!”

家人的支持,永远是她最坚强的后盾。

农工党党员、上海支援湖北医疗队成员、上海市第六人民医院急诊科副主任周伟

2月23号开始收病人,刚到雷神山那两天都在建病房走感控流程,清洁区半污染区污染区不能走错,负压病房,缓冲间,医生患者通道区分开,清洁污染通道不能走反等等,好好脑补了一下感控知识。我们这一批开始,雷神山所有病区开放,接收的新发患者少,多数是其他医院以及隔离点转院患者,接诊的综合性患者加新冠多,还好队伍中各科医生都有,各取所长。我们这次来,各方面条件都挺好的,住的快捷酒店很干净。目前不缺物资,除了上海保障,还有各方援助,吃的都是盒饭,但也不错。医护充裕,穿好防护服在病区一般呆三个多小时,因为口罩的时间是四小时,生平第一次穿纸尿裤,感觉不错。轮流进病房,节约防护服,还可以不产生拥挤情况,因为雷神山医护更衣室洗澡穿脱防护服地方有限。大家互相隔离,尽量保持一米距离。目前病区已收36位患者。最困难的是,戴着护目镜起雾以后看不清,摸索中工作,口罩会感觉比较闷。

2月26日中班,接班后收到一个38岁严重患者,可能需要使用无创呼吸机。值班医生里我们急诊使用无创呼吸机是强项,穿好所有装备,准备入仓。患者是隔离点转院的,从16号开始发热,来到雷神山,他很感激国家和上海人民。望触叩听体检里,无法使用听诊器,但是监护设备很全,观察后患者情况比较稳定,不需要使用呼吸机。闲暇之余,在病区里看看病人,看到一个86岁老人一直在写字,很好奇,写些什么,就走进病房和他聊了聊,他说了很多很多,我只录下来一段就是,“姑娘,举国之力办大事,必然胜利”,很感动。我们相信在全国人民的共同努力下,一定能夺取疫情防控人民战争、总体战、阻击战的最终胜利。

1月22日接到通知,随时待命出发前往武汉支援,当时正在吃饭聊天看着新闻,感动并振奋人心,又有点面临高考的心情。1月17号凌晨0点30分领导通知即将出发,经过近一月的准备到现在,从茫然不知所措到信心满满,从武汉缺少物资到多方支援,看到新闻到处都是抗击新冠的信息,以及我们身边发生的确诊新冠病例观察后续追踪,对于打败它,信心十足。

农工党党员、支援湖北医疗队成员、上海市第一人民医院呼吸科主治医师周妍

48小时内必须开始接收病人!大家抓紧时间熟悉雷神山医院的HIS系统操作,并在院感科老师带领下熟悉病区布置、进仓出仓及穿脱防护服等操作流程。与此同时,队员们分成不同小组,一起动手布置病区、医疗物资准备、摆放床位被褥、贴标识、做保洁等等。

在和队员布置ICU病区的同时,张鹏宇副主任还要协调组内成员各方面的问题,承担了巨大的压力。ICU的布置是一个从无到有的过程,从物资装车、搬运、卸车、拆箱、安装、摆放,信息系统、接诊流程的设计,到对各种突发情况应对预案,到排班人员配置,事无巨细,他都要参与。在大家的共同努力下,C1病区、C3病区、ICU病房于当天开始收治病人。

一切从无序到有序,我们在雷神山医院的工作都已经按部就班地开展起来。远在上海的家人们也纷纷发来信息,第一时间告知我们院方和科室对家人的关心和慰问,让我们可以放心地在前方全力工作。真心希望待到春暖花开时,我们早已战胜疫情,可以回到上海与亲人和同事重聚!

农工党党员、上海支援武汉市第三医院的江湾医院检验科副主任王传海

来这之后,确实感受到了各方对我们的热情和支持,前几天还有武汉市民为我们送来了热干面!面对这样的支持和关心,我更下定决心,一定要发挥好我作为一名医护人员的作用,坚决打赢这场战役!

农工党党员、上海支援湖北医疗队成员、虹口区精神卫生中心院办主任、精神科主治医师徐阿红

2月21日,我们一行三人作为援鄂心理医疗队的成员,紧急从上海出发。机场工作人员在雨中打着横幅“众志成城,武汉加油,中国加油,致敬白衣战士,风雨同肩”向我们挥手,突然特别真切的有种“壮士赴战场”的感觉。是的,我离开上海了,去武汉了,去疫情最严重的地方,去千万医护人员逆行战斗的地方!

到达武汉后,我们开始接受理论及操作培训。接驳大巴在武汉三院前停下,这个在新闻里、在微信公众号上反复出现的医院,之前感觉那么遥远,此刻我居然就站在这里,和众多援助武汉的医护人员站在一起了!瑞金医院副院长陈尔真不断叮嘱我们:“一定按照规范操作,一步都不能少。”我想我们大家都已经做好准备了!

在生活上,武汉人民和政府给我们提供了很好的保障,一日三餐供应及时,保证我们每日的营养。俗话说:“在家千日好,出门一日难。”出发前单位的领导和同事忙前忙后为我们准备物资,当时来不及多看,到了这里,打开行李箱才发现很多自己都想不到的物资,单位都帮我们准备好了。心里着实很温暖,感觉自己被爱与被保护着。在武汉,我们相互帮忙,相互照顾,我们的介院长,在这里就像老大哥一样为我们事事考虑。在上海,单位的领导和同事每天都很关切地问候,“物资够不够?”“还缺什么?”“住的怎么样?”“注意照顾好自己”等等。虽然外面疫情严峻,但是我们心中却时常感到单位领导和同事的温暖!疫情无情,人有情!我们会在这里照顾好自己,请大家放心,我们会平安归来!

农工党党员、支援湖北医疗队成员、上海市第七人民医院神经内科主治医生凌雪辉

2020年2月17日早上7点30分,上海市第七人民医院紧急召集50名医务人员出征武汉,紧急救援武汉同胞抵抗病毒,而我有幸被选中与七院50名医务人员一起赶赴武汉。集结是紧迫的,心情是激动的。从接到通知,到医院学习,打包行李,一切都是非常紧迫的执行的。在这里,我非常感谢我的组织。而我的领导,农工党浦东区委主委,顾建钧主委得知我即将去往武汉后,第一时间亲自上门,当面慰问,告诉我要做好防护,安心工作,有什么困难组织会帮忙。而当得知家里情况比较特殊后,又马上联系我爱人单位,帮忙解决困难。领导的关心真正让我感受到了温暖,让我感动万分,也坚定了信念,身后有这么好的组织后盾,一定打赢这场没有硝烟的战争!

从2月19日出发到武汉,到现在已有10天了,一切已逐步步入正轨!这期间农工党中央副主席,农工党上海市委主委蔡威亲自上门慰问了我的家人,还表示了万分真心的问候和慰藉。我不禁又深深感动于各位领导在忙碌之中还能够记着来关心我的家人的情况,还连线在武汉的我,正是因为有了您们的慰问跟帮助,我才得以放心在前线救治他人,您们能够抽出时间来看望我的家人和我,我真是万般感激在心头,却又不知应该如何表达。面对各位领导如此温暖的帮助,我无以为报,只能再说一次感谢,努力工作,完成任务,不辜负党对我的期望。这一次的疫情终将会过去的,我难以忘怀您们为我做的那些帮助我的事,您们对我声声的问候与关怀之语时时环绕在我的耳畔,让我铭记在心。在这无硝烟的战争中,我收获您们的句句关怀,声声慰问,您们如同寒冷冬日里的一束暖阳,照进我的心间,给我温暖,给我力量,给我支持!

阳光总在风雨后,相信只要我们带着必胜的信念,勇于拼搏,坚持不懈,就一定能够战胜这一场无硝烟的战争,“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”!武汉加油!中国加油!期待我们能够早日凯旋归来!

农工党党员、上海市援鄂医疗队员、青浦区朱家角人民医院主管护师张言

最近的病房有点热闹,因为前两天收治了六位从养老院转过来的老人。这几位平均年龄八十以上老人的到来,一下子就把我们病区的总平均年龄给拉升了几个档次。

刚开始觉得来了几位老小孩还蛮热闹的,病房里安静的空气一下子有了流动性,聆听着他们此起彼伏的音调还觉得蛮有活力。几天接触下来,才顿悟了“人不可貌相”的真谛,原来老年人的战斗力也是惊人的。其中的佼佼者是三位八十几岁的老阿婆,别看人家岁数大,身体可硬朗着呢,走起路来那是步履生风。有一个虽然平时和轮椅作伴,但一个不留神,她就极力摆脱轮椅的束缚,麻溜的沿着床铺踱来踱去,丝毫不把我的紧张慌乱放在眼里,面对我伸出的双手,嘴里嘀咕着武汉市普通话:“能走能走,你让开!”还有两位那是健步如飞,你刚把她俩哄到病房里,安置她俩躺到床上休息,没两秒你又能在走廊门口看到这两抹熟悉的身影,这可怎一个“愁”字了得。不过,上有政策下有对策,因为她们仨都属于高危跌倒人群,所以是我和小伙伴们的重点照护对象,虽然每每被她们嫌弃的眼神从头到脚扫视无数遍,嘴里咕哝着听不懂的武汉本地方言,我们还是锲而不舍,您出来?好,那就继续把您请进去:“婆婆,乖,我们到病房里坐一会儿;来来来,我给你们放精彩的电视剧啊;当心摔跤啊,我扶着您走一圈好哇?”无数回合交战下来,她们估计也接受了现状,大部分时间都能在病房里安静的休息,偶尔出来放个风。

相比三个老奶奶的活泼,那三位老爷爷就文静了许多。虽然有两位也是不听劝,总有本事脱离床挡的阻隔颤巍巍的给你立在床边,不时地让我们的小心脏抖两抖,但等我好言好语哄小孩一样的哄上床后还是能保持一段时间的太平。另一位老人,则是我们都觉得很可怜的老爷爷,他的双手和双脚因为长期保持一个姿势早已强制性挛缩,失去了正常的功能,整个人看着和六七岁的小孩差不多大小。因为失去自理能力,每日只能躺在床上,而且由于极度消瘦和营养不良,入院体检时就发现他全身带入了7处压疮,因病情危重,一入院就告了病危,给予高流量吸氧和心电监护。护理他对我们来说也是个不小的挑战。因为老爷爷已经不会说话,所以你很难了解他此刻的情况如何,只能增加巡视的时间,15-20分钟我们就会观察一下他。平时不仅要落实好压疮护理,给予常规的一些治疗,另外光是翻个身,换个尿不湿就累出了几身汗。不遑他的吃药和吃饭问题都要消耗掉我们更多的精力和时间。药片必须碾碎化成水后喂服,而中药颗粒融化后喂他服用就要困难点了,因为中药比较苦,才喂一口,老爷爷就紧闭嘴巴不肯吃了,那就只能慢慢的哄:“老爹,乖,我们把药吃了病才会好啊,来,再喝一口;嗯嗯,真棒,还剩没几口了,加油哦,嘴巴张开再来一口。”胜在他能基本听懂我们的话,诸如此类的鼓励下,一碗药渐渐就露了底,此时的我,第一次觉得超有成就感,不仅能熟练的喂饭,还能熟练的喂药了,哈哈,算是又掌握了一门技能!

虽然和六位老爷爷老奶奶斗智斗勇消耗了太多体力,每次下班时都觉得双腿在颤抖,但看到他们又平平安安的度过了一天,苦中还是渗出了更多的甜蜜。逆行的道路上总是充满了各种未知的挑战,但你若安好,便是晴天!

农工党党员、国家中医医疗队上海市中医医院医疗队领队、驰援武汉雷神山医院、心内科副主任医师冯其茂:中医管不管用,看看我们的病房和病人就行

2月28日下午,上海国家中医医疗队接管的雷神山C5病区,有4名新冠肺炎确诊病例痊愈出院。早在两天前,该病区已经有第一名痊愈者。中医药对于促进病患恢复健康的优势,正在临床实践中慢慢显现。记者来到C5病区,就上海国家中医医疗队现阶段开展的工作,专访了农工党党员、来自上海市中医医院的领队冯其茂教授。

从理论到药方,中医讲究传承。在对冯其茂教授采访的过程中,他首先讲起的,是自己师承的渊源,也说到了抗击大疫,从前辈那里获得的经验。

冯其茂介绍,此次赴雷神山抗疫,上海市中医医院专门成立后方专家小组,及时解决前线临床工作中遇到的疑难问题。专家组组长严世芸是上海中医药大学原校长,著名的中医心内科专家。而他的父亲,正是近代著名的中医学家和中医教育家严苍山先生。

冯其茂在攻读中国中医科学院博士后期间,他的导师就是严世芸教授。临行前,严世芸特别跟冯其茂说,上世纪六十年代,父亲严苍山就曾在抗击流脑、乙脑的一线救治过不少病人,虽然到了今天,致病的原因不尽相同,但抓住“圆机活法”的规律却是一样的。所谓圆机活法,就是要求医者仔细观察病人的症状,根据症状来灵活地制定诊疗的方案。

来到一线后,冯其茂观察发现,不同新冠肺炎患者表现出来的症状不尽相同,因此他用心地观察每一位患者的身体表征,对症下药。在改善病患持续下滑的生命指征,帮助病患恢复与病毒战斗的身体机能方面,获得了非常良好的效果。

冯其茂教授(左)与初愈的病患合影留念。

许多临床一线的医生表示,新冠肺炎患者的重要特点,是病程发展瞬息万变。前一刻看起来还好好的,转瞬可能就出现严重的呼吸不畅。而所有这些严重后果的出现,其实只要通过仔细的观察,都会有蛛丝马迹可循。因此,早发现,早治疗,及时扶正,成为中医在此次抗疫中效果显著的一个重要思路。

每天,冯其茂都要穿着厚重的防护服,走进病区查房。医疗队入驻一周多,70%的病人都出现了明显的好转,剩下30%的病患,有的处于逐渐恢复的平台期;有的刚接手的时候情况就不太好,需要打呼吸机。

冯其茂和团队医生每天都要花大量时间关注病患病情的发展,随时微调呼吸机的参数。他告诉记者,从这里实际的临床经验来看,决不能抹杀中医起到的效果,但也不能盲目把中医鼓吹得神乎其神,该吃中药吃中药,病重的患者该用呼吸机、ECMO等生命维持机器,也决不能落下。早判断,早使用,效果就会很好,病患的存活率也会大大提高。

冯教授在为病患调整呼吸机。

每天进出病房的冯其茂,除了查房时确认病患的各项身体指标,还有一项很重要的工作,就是以权威专家的身份,抚慰病患焦虑的心情。“很多病人来到这里,吃不下,睡不着,处于得病的恐惧之中,这样身体机垮得很快。我们发现,那些心态好的,积极配合医生治疗的,每天该吃吃、该喝喝、该睡睡的病患,其实恢复起来很快。因为他们吃好、休息好,会给他们的免疫系统帮大忙。”

这对母子非常幸运地在同一天出院。